文字:余盈 图片:李佩祯

古时粤地,文人雅士不单以诗言志,以文载道,同样擅长运用本土方言弹唱粤俗好曲。尽管当年的粤音常被视作蛮语土言,但因其贴近生活的语言特徵、随性而低徊辗转之情,再加上歌者情真意切的表达方式,在南粤地区收穫了一代又一代的忠实追随者。

用文字保留文化瑰宝

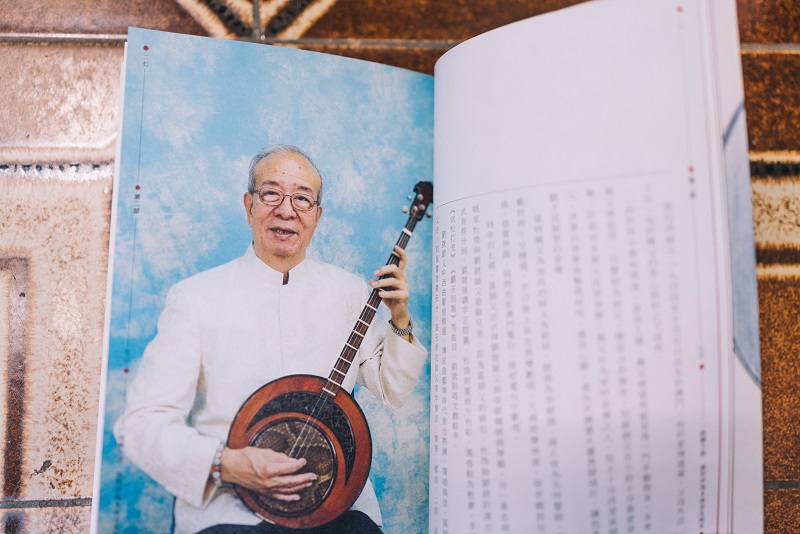

时移世易,如今的粤音因为民众基础和社会环境的转变而显得凋零,“传承”,成为硕果仅存的文化保育者最迫切需要解决的共同问题。在众多需要“急救” 的粤音民俗中,被誉为南音正统血脉的地水南音,是澳门非物质文化遗产中之粤音代表,同时也有国宝级的地水南音宗师区均祥老先生坐镇于此。

“南音”源于唐朝福建泉州,随着北方移民南迁而到达粤地,有中国音乐史活化石之称。地水南音是其中一个分支,乐师多为盲人(或弱视者),所谓地水,一曰为一卦名,上坤下坎,为师卦。区师傅就曾经解释过正宗的地水南音师傅被称为“瞽师”和“师娘”,他们必须掌握三门技艺:占卜、按摩和唱曲。顺理成章地,地水南音便以卦名作称,而“地水”也成为盲人代称。20世纪初,这一民间艺术形式红遍珠三角,是当年的流行曲,也被誉为失明行吟诗人的南粤说唱形式,如歌似泣,绵长哀怨。

为了好好保存地水南音这个传统文化,一众有心人想到了用书本来记录如瑰宝的一切。于是,由区均祥粤剧曲艺社策划及出版、灯塔出版社制作的新书《一曲解千愁—区均祥地水南音唱本二集》便应运而生。

2023年夏天,区师傅的入室弟子程卫东提议制作一本较为全面的地水南音记录书籍,他找到灯塔出版社的资深出版人李锐俊,双方经过一番头脑风暴,用半年时间作口述歷史记录和研究整理,最终,《一曲解千愁》得以在2023年底顺利出版。原来,早在十年前,曲艺社就曾制作一本復古红色封面的《地水南音唱本》,收录多首区师傅的地水南音名曲唱词,《一曲解千愁》作为续篇,内容更为立体,主要覆盖四大方面:南音简介、区师傅生平故事、地水南音乐器解构及新篇唱本等,用文字为充满人间烟火气的南粤唱俗描绘丰满映像。

传承需要一个契机

除了师傅和南音的故事,书本最具教学意义的篇章莫过于第三部分的乐器篇和第四部分的新唱本。乐器篇专门找到摄影师多角度拍摄美图,“近距离”观赏区师傅美化改造、独一无二的专用乐器;新唱本则有一些改编的曲目加入其中,读者更可以同步扫描二维码欣赏现场演奏(配有网络平台视频),即使你只是入门者,又或是纯粹对南音感兴趣,都可以深入浅出地把这门非遗绝艺从头到尾认识一遍。

制作书本的意义,最大落脚点仍是“传承”二字,这也是区师傅一直心念的愿望。他告诉我们:“这门技艺已经快要失传了,我一直有开班教学,并且不收用持续进修基金交学费的学生,因为我怕有些学生只是当兴趣学一下,不会再传承下去。收徒弟靠的仍是缘分,我会考察他们很多方面,真的有心人我才会收”。可见,要成为区师傅的徒弟,门槛还是较高,如果你是零经验的兴趣人士,不妨先透过书本,认识和了解这一门音乐风俗,再好好想自己要不要认真拜师入门。

地水南音的语言非常“生鬼”,以七字句为主,每句八拍,朗朗上口。演唱者一把椰胡、一个拍板便可到民间“搵食”。“我对地水南音的感情是很深的,可能现在的人已经很难揣摩这种感情了,它是养活我一辈子的技艺”,师傅语重心长地说。正是因为时代背景蜕变,现代人即使传承了技艺,也无法传承到当年的心境。“但我希望这项技艺的传承人,可以根据现今的时代背景,创作一些更好的唱本”。区师傅在过往多个採访中都有强调这一点,这也是他眼中最有活力的一种传承形式。

无论是区师傅,还是书本的创作者,都期待读者阅读本书,对地水南音产生兴趣。因为无论是入门还是要传承,甚至是参与全新创作,都需要先有一个契机,而这个契机,说不定就是眼前这册好书呢!

本书作者和编辑李锐俊(左)和区均祥师傅在曲艺社留影