文字:余盈 圖片:李佩禎

古時粵地,文人雅士不單以詩言志,以文載道,同樣擅長運用本土方言彈唱粵俗好曲。儘管當年的粵音常被視作蠻語土言,但因其貼近生活的語言特徵、隨性而低徊輾轉之情,再加上歌者情真意切的表達方式,在南粵地區收穫了一代又一代的忠實追隨者。

用文字保留文化瑰寶

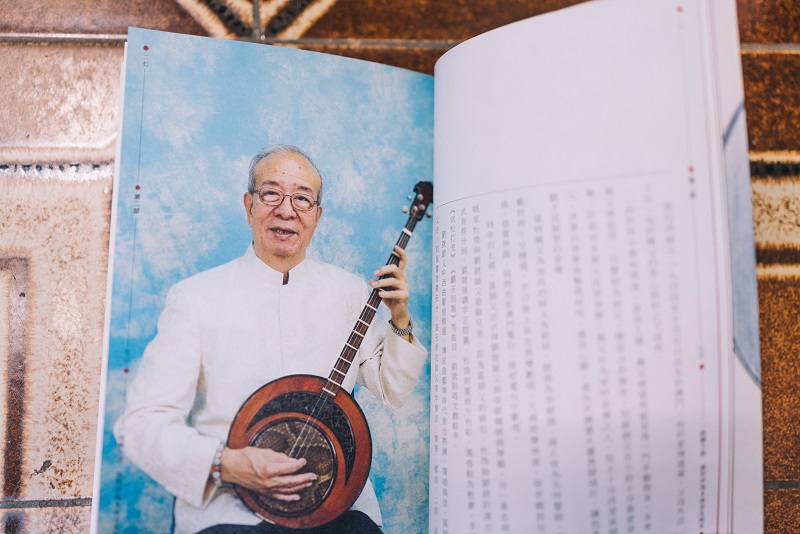

時移世易,如今的粵音因為民眾基礎和社會環境的轉變而顯得凋零,“傳承”,成為碩果僅存的文化保育者最迫切需要解決的共同問題。在眾多需要“急救” 的粵音民俗中,被譽為南音正統血脈的地水南音,是澳門非物質文化遺產中之粵音代表,同時也有國寶級的地水南音宗師區均祥老先生坐鎮於此。

“南音”源於唐朝福建泉州,隨着北方移民南遷而到達粵地,有中國音樂史活化石之稱。地水南音是其中一個分支,樂師多為盲人(或弱視者),所謂地水,一曰為一卦名,上坤下坎,為師卦。區師傅就曾經解釋過正宗的地水南音師傅被稱為“瞽師”和“師娘”,他們必須掌握三門技藝:占卜、按摩和唱曲。順理成章地,地水南音便以卦名作稱,而“地水”也成為盲人代稱。20世紀初,這一民間藝術形式紅遍珠三角,是當年的流行曲,也被譽為失明行吟詩人的南粵說唱形式,如歌似泣,綿長哀怨。

為了好好保存地水南音這個傳統文化,一眾有心人想到了用書本來記錄如瑰寶的一切。於是,由區均祥粵劇曲藝社策劃及出版、燈塔出版社製作的新書《一曲解千愁—區均祥地水南音唱本二集》便應運而生。

2023年夏天,區師傅的入室弟子程衛東提議製作一本較為全面的地水南音記錄書籍,他找到燈塔出版社的資深出版人李銳俊,雙方經過一番頭腦風暴,用半年時間作口述歷史記錄和研究整理,最終,《一曲解千愁》得以在2023年底順利出版。原來,早在十年前,曲藝社就曾製作一本復古紅色封面的《地水南音唱本》,收錄多首區師傅的地水南音名曲唱詞,《一曲解千愁》作為續篇,內容更為立體,主要覆蓋四大方面:南音簡介、區師傅生平故事、地水南音樂器解構及新篇唱本等,用文字為充滿人間煙火氣的南粵唱俗描繪豐滿映像。

傳承需要一個契機

除了師傅和南音的故事,書本最具教學意義的篇章莫過於第三部分的樂器篇和第四部分的新唱本。樂器篇專門找到攝影師多角度拍攝美圖,“近距離”觀賞區師傅美化改造、獨一無二的專用樂器;新唱本則有一些改編的曲目加入其中,讀者更可以同步掃描二維碼欣賞現場演奏(配有網絡平台視頻),即使你只是入門者,又或是純粹對南音感興趣,都可以深入淺出地把這門非遺絕藝從頭到尾認識一遍。

製作書本的意義,最大落腳點仍是“傳承”二字,這也是區師傅一直心念的願望。他告訴我們:“這門技藝已經快要失傳了,我一直有開班教學,並且不收用持續進修基金交學費的學生,因為我怕有些學生只是當興趣學一下,不會再傳承下去。收徒弟靠的仍是緣分,我會考察他們很多方面,真的有心人我才會收”。可見,要成為區師傅的徒弟,門檻還是較高,如果你是零經驗的興趣人士,不妨先透過書本,認識和了解這一門音樂風俗,再好好想自己要不要認真拜師入門。

地水南音的語言非常“生鬼”,以七字句為主,每句八拍,朗朗上口。演唱者一把椰胡、一個拍板便可到民間“搵食”。“我對地水南音的感情是很深的,可能現在的人已經很難揣摩這種感情了,它是養活我一輩子的技藝”,師傅語重心長地說。正是因為時代背景蛻變,現代人即使傳承了技藝,也無法傳承到當年的心境。“但我希望這項技藝的傳承人,可以根據現今的時代背景,創作一些更好的唱本”。區師傅在過往多個採訪中都有強調這一點,這也是他眼中最有活力的一種傳承形式。

無論是區師傅,還是書本的創作者,都期待讀者閱讀本書,對地水南音產生興趣。因為無論是入門還是要傳承,甚至是參與全新創作,都需要先有一個契機,而這個契機,說不定就是眼前這冊好書呢!

本書作者和編輯李銳俊(左)和區均祥師傅在曲藝社留影