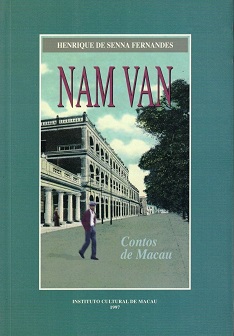

Nam Van: Contos de Macau, de Henrique de Senna Fernandes, foi publicado em 1978. O escritor macaense intitulou o livro com o nome chinês de um lago em Macau — “Nam Van”, que corresponde em português à zona conhecida como Praia Grande — para homenagear o local onde passou a sua infância. Na visão dele, “falar de NAM VAN é toda uma evocação de Macau.” Nam Vam é constituído por seis contos, os quais para além de nos levarem a viajar até à Macau da época em que este lugar ligava o mar e era marcado pela paisagem dos juncos — onde hoje se ergue o centro da cidade, com edifícios altos e ‘longe do mar’ — retratam também a paisagem sócio-cultural de Macau dessa mesma época.

O primeiro conto, A-Chan, A Tancareira, é considerado a obra mais precoce do autor. Foi escrito em 1950, enquanto estudava em Coimbra, movido por uma vontade nostálgica de evocar a cidade onde nasceu e cresceu. Senna Fernandes recebeu, no mesmo ano, o Prémio Fialho de Almeida dos Jogos Florais da Queima das Fitas da sua alma mater.

A-Chan, A Tancareira é um conto de amor triste entre uma tancareira chinesa — A-Chan, e um marinheiro português — Manuel. Embora pertençam a etnias diferentes, ambos partilham uma ligação com o mar: a tancareira vive sobre a água e ganha o pão com a tancá, enquanto o marinheiro português tem uma grande paixão pelo mar e também depende dele para viver. O primeiro encontro entre A-Chan e Manuel dá-se: “num baço entardecer de Verão, ao singrar rente à canhoneira Macau, um marujo gritou para ela. Pedia em chinês inédito que o transportasse a terra […]” (Senna Fernandes, p. 11). Este amor romântico leva A-Chan a engravidar, dando à luz a primeira geração mestiça — Mei Lai.

Na sociedade de Macau, os mestiços sino-portugueses, ou luso-descendentes, são designados por “filhos da terra”. Com a mãe tancareira e o pai marinheiro, a família enraíza-se (ainda que temporariamente) em Macau e desfruta da felicidade de criar uma vida juntos. Após a derrota do Japão, Manuel recebeu ordens para abandonar Macau. Preocupado com o futuro da filha, teme o que poderá acontecer-lhe se a deixar para trás. No fim do conto, A-Chan entrega-lhe a filha com o coração apertado, confiando-lhe a esperança de um futuro melhor — sem que o autor revele o que acontece a A-Chan. Sendo o primeiro conto, A-Chan e Manuel representam o símbolo da família sino-portuguesa, da qual nascem os “filhos da terra” — frutos da fusão entre duas culturas. Pergunta-se: terão os “filhos da terra” enraizado em Macau? Senna Fernandes oferece respostas distintas nos capítulos seguintes.

No segundo conto, a narrativa é feita na primeira pessoa. O “eu” é um estudante macaense em Coimbra que, por ocasião do Natal, passa as férias em Lisboa e janta em casa de conhecidos macaenses, procurando atenuar “os momentos mais difíceis [que] eram os da quadra do Natal” (Senna Fernandes, p. 22). Embora a comunidade macaense herde a cultura portuguesa, isso se deve, em grande parte, ao facto de um dos progenitores ser oriundo do mundo lusófono. Quando o “eu” estava em Portugal, sentia-se como o Outro dentro da sociedade portuguesa e sentia saudades de Macau. Um Encontro Imprevisto com uma mulher bonita no comboio oferece ao jovem macaense solitário um espaço imaginário onde projecta uma possível família com ela e um futuro partilhado. Senna Fernandes revela, neste conto, a confusão identitária dos “filhos da terra”.

Os episódios Chá com essência de cereja e Candy apresentam protagonistas que, nos primeiros anos de vida, ocupavam uma posição social mais baixa: o amigo do narrador, Maurício, é um órfão macaense, enquanto Candy é uma refugiada macaense vinda de Hong Kong. Maurício é como as três primeiras letras do seu nome — MAU. Roubo, briga e sedução: pratica tudo com uma habilidade quase rotineira. “O conflito abriu as portas a negociatas escuras” (Senna Fernandes, p. 51). Maurício fez fortunas, licitando o gozo de desflorar uma moça da Rua da Felicidade. Muitos anos depois, a experiência com a cantadeira ainda vive na sua memória. Por mero acaso, reencontram-se em Hong Kong, casam-se e emigram juntos para o Japão.

Candy vivia em Hong Kong. A “filha da terra” fugiu para Macau durante a guerra e teve uma relação romântica com “ele” — um jovem macaense. Entretanto, a guerra ensinara-lhe uma lição: Candy tinha “um espírito prático e materialista, […]se tivesse que casar, seria com um homem rico” (Senna Fernandes, p. 72). Esta relação sem compromisso terminou antes mesmo de começar. O episódio retoma vinte e quatro anos mais tarde, quando “ele” vive no Brasil e regressa a Macau para uns dias de férias. Reencontra Candy em Hong Kong, ou melhor, esposa do membro do ilustre Conselho Legislativo — Mrs. Morris-White. Candy, embora seja macaense, abandona a tradição e os costumes da sua comunidade para se adaptar ao marido inglês. No reencontro entre “ele” e Mrs. Morris-White, ela arrepende-se de ter rejeitado a sua identidade: “Era sempre uma outsider, uma de fora, […] eu não devia rejeitar as minhas raízes ancestrais” (Senna Fernandes, p. 89).

As narrativas dos episódios Uma pesca ao largo de Macau e A Desforra Dum China-Rico parecem estabelecer uma comparação entre a família burguesa macaense e a tradicional chinesa. No primeiro conto, o narrador relata a história do seu Avô Conde, retratando com minúcia a vida da alta burguesia e a paisagem de Macau no século XIX. Durante uma pescaria, o Conde salva um homem chinês desconhecido. Descobre, posteriormente, que o homem é pirata e criminoso e que na “terra-china era fora-da-lei” e cidadão digno na Cidade do Nome de Deus de Macau. O pirata promete que será, “desse dia em diante, seu irmão e seu escravo até morte” (Senna Fernandes, p. 45), passando a oferecer-lhe jóias preciosas e presentes valiosos em sinal de gratidão. A amizade profunda entre os dois homens torna-se um símbolo da convivência pacífica e da fusão cultural.

O último conto A Desforra Dum China-Rico é o mais extenso e destacado da obra, sendo o único que retrata uma família tradicional chinesa. Narra-se uma série de infortúnios da família Cheong, a qual enriquece da noite para o dia em Cantão. O filho da segunda geração da família Cheong casa-se com Pou In — filha da família mais honrada da cidade. Esta aceita o casamento porque a sua família se encontrava à beira da falência, dependia de um dote generoso. Pou In nunca amou verdadeiramente o seu marido, chega mesmo a odiá-lo. Começa a entregar-se ao jogo de má-cheok e ao teatro, acabando por se envolver com um actor. Quando o jovem Cheong descobre a traição da esposa, começa a elaborar um plano de vingança: recrutar uma prostituta leprosa para infectar o actor que, por sua vez, transmitiria a doença à esposa. A vingança sucedeu e Cheong arraiga-se em Macau durante a guerra.

Desde o primeiro conto — que narra o nascimento da primeira geração dos “filhos da terra” — até à confusão identitária dos macaenses, percebemos que há “filhos da terra” nos contos de Nam Van que, por diferentes razões, partiram de Macau para outros lugares. Mesmo estando em Lisboa, sentiam-se solitários e como o Outro dentro daquela sociedade. Macau é o lugar onde se testemunha uma harmonia cultural, carregando gerações e gerações de chineses, portugueses e “filhos da terra”. Embora alguns tenham optado por desenraizar-se, há também aqueles que escolheram enraizar-se profundamente neste solo.

Os contos de Macau continuam a ser escritos.