古籍修復:守护文明根脉,传承智慧精髓

文字_林春燕 图片_文化局、林春燕

古籍修復,一项承载着文化传承使命的技艺,它不仅是物质形态的修补,更是对文明根脉的守护。每一册古籍的“復活”,都是对过往智慧的尊重与传承,让尘封的歷史记忆在时间的长河中重新焕发光彩。为此,澳门特别行政区政府文化局与国家图书馆(国家古籍保护中心)联合主办,澳门大学图书馆承办的“澳门地区古籍修復培训班”(下称“培训班”),邀请了来自中山大学的多位资深古籍修復专家授课,为澳门本地从事古籍保护与修復工作的专业人员搭建宝贵的学习交流平台,加强对古籍修復技术的专业知识。

慢工出细活

为待修復的古籍建立修復档案是重要第一步,透过照片以及文字详细记录下每一页的破损情况,再“对症下药”。而“慢”和“细”则是修復人员必备的品质。“慢”,并非意味着效率低下,而是强调在修復过程中的耐心与专注。每一本古籍都承载着歷史的痕迹,其破损之处往往复杂多变,需要修復人员细心观察、反覆琢磨,方能制定出最合适的修復方案。而“细”,则体现在修復的每一个细节之中。无论是浆煳的稀稠、补纸的选择,还是压书的力度、书眼的定位,这些看似微不足道的环节,都直接影响着古籍修復的最终效果。因此,“慢”和“细”是修復人员对技术精湛的追求,也是对文化传承的敬畏之心。

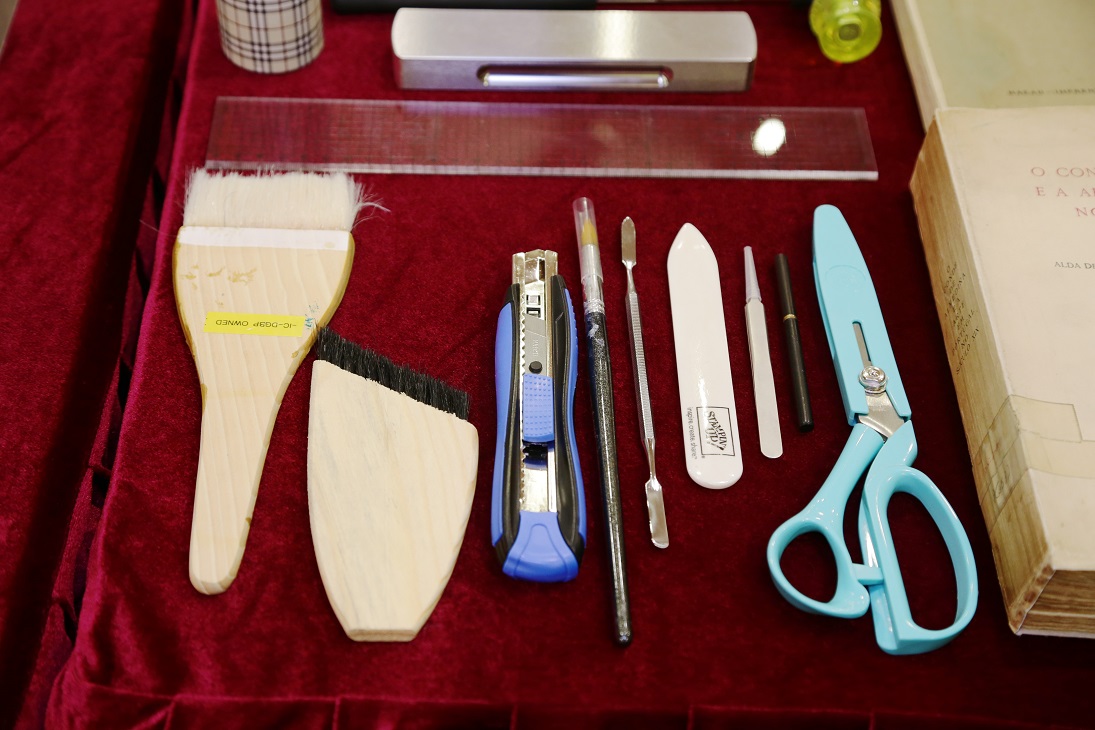

“澳门地区古籍修復培训班”学员展示古籍修復作品

工欲善其事,必先利其器

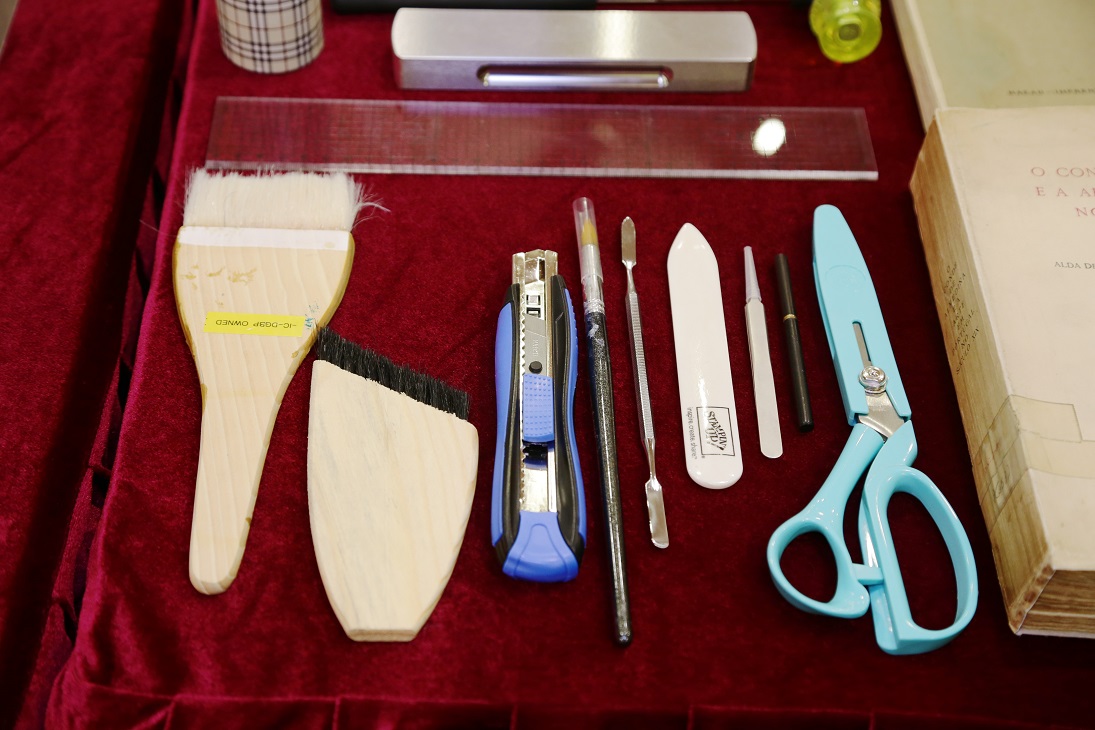

古籍修復人员除了有专业技艺与耐性,还得借助精良的修復工具方能为古籍“回春”,毛笔、排刷、棕毛刷、针锥、启子、裁纸刀等都是常见的修復工具。许多经验丰富的修復人员会根据个人习惯和修復的具体需求,亲手制作特色工具,以应对各种复杂的修復挑战。如古籍修復师常用的竹启子基本上都是自制的,竹启子分为柄、刃、尖三部分,柄部较厚利于手握,刃部薄如刀片以利裁纸,尖部呈弧形或尖状便于挑揭书衣。面对要修復的内容不同,修復人员制作出各种大小、厚度不一的竹启子。此外,当遇到无法直接找到合适修补纸料时,修復人员还得亲手造纸、染色做旧,力求使修补部分与古籍原貌最大程度融合。

每一本珍贵古籍都蕴含巨大的歷史文化价值,要让古籍活得更久,修復人员需要不断学习精进修復技术。澳门博物馆馆员郑健超通过“培训班”初次接触古籍修復,他表示收获众多修復知识,明白古籍除了本身携带的资讯外,还有巨大的歷史文化价值。因此,“修旧如旧”是古籍修復的重要原则。另一位学员澳门大学图书馆古籍编目员宋淑芳分享,通过系统学习,让她对于修復古籍的细致度及敏锐度提升不少,还深刻了解古籍作为文化传承的重要载体,修復人员的工作不只是修復书的形态,更是守护文明的根脉,让前人的文化记忆能在新的世纪中继续流传下去。

古籍修復的常见工具

“澳门地区古籍修復培训班”学员展示古籍修復作品

守护纸墨记忆

文字_林春燕 图片_林春燕

文献保存是确保知识传承和文化延续的重要工作。随着时间流逝,文献可能会因为各种原因遭到破坏,如物理损坏、保存环境不当以及数字化过程中的挑战。为了弘扬文献古籍的价值以及加强市民大众对文献保护的意识,澳门特别行政区政府文化局公共图书馆与国家图书馆(国家古籍保护中心)联合主办“‘纸墨千秋事 古今共斟酌’——谈文献的生产与生存演讲会”。演讲会特邀国家级古籍修復技艺传习导师林明博士主讲,为大众以及古籍文献爱好者带来精彩的科普分享。

歷史文献学博士林明是现任中山大学图书馆常务副馆长、中山大学信息管理学院硕士研究生导师,同时也是国家级古籍修復技艺传习导师。

生产决定生存

中国的文献载体由最初的甲骨、金石、青铜器铭文,发展到竹简、丝绸,最终到纸张;西方则是经歷了从泥版、莎草纸、羊皮纸到纸张的转变。不论是中西方,纸张的发明,都极大地促进了文献的复制和传播。纸张作为文献的重要载体,它的制作过程、装帧方式、以及书写到纸上的墨水都影响着文献的生存寿命。

林博士精闢地指出,“生产决定生存,先天不足,后天难以弥补”。这意味着文献的保存状况很大程度上取决于其生产时的质量和后续的保护措施。他举例,中国古代传统手工造纸制浆经过数月的反覆蒸煮和漂白,纸张纤维性质稳定,不容易受物理化学因素影响。为了防虫蚀问题,在造纸过程加入不同的中药材料,如魏晋时期加入黄柏,宋朝时加入花椒的汁液,明末清初时广东地区运用铅丹等,从纸张生产的源头已定下了生存的稳定性。相对于古代的手工造纸,近代的机器造纸方式及造纸用木材,虽然让造纸效率大幅提升,但质量却比不上古代的用纸。这也解释了为何有些近代的文献可能比古代的更难保存的原因。

“‘纸墨千秋事 古今共斟酌’——谈文献的生产与生存演讲会”深入浅出地解释了文献保护的重要性,吸引众多本地文献爱好者捧场。

数字化技术助力文献信息传播

在讲座中也浅谈了数字化技术在文献保存与传播领域的作用。他解释,对于古籍文献的保存方式并非只限于原有载体的维护,更重要的是把文献表达的信息完整地保存下来。数字化技术正是这理念下的重要实践手段之一,它加速了信息的流通速度,革新了文献的利用方式。

通过数字化方式,读者无需亲临藏有丰富古籍的图书馆,透过网路连接即可轻松访问文献资源。这种变革不仅打破了地理限制,还通过高效的检索系统,使读者能够迅速定位并获取所需资讯,提升了文献资源的利用效率与用户体验。

数字化文献如此便利,那它会令未来的文献生产走向无纸化吗?林博士认为纸本文献目前无法被数字化完全取代,只要选择合适的纸张及保存得当,纸本依旧是主要的载体,也是最方便传阅的方式之一。同时,他表示如今电脑硬件与软件更新换代速度快,容易导致早期使用的数字化工具过时或者面临相容性问题,这也为数字化文献的长期保存带来新的挑战。因此,尽管数字化技术在文献资讯传播方面展现出巨大潜力,大家仍然需要不断探索和完善多元化的保存策略,以确保这些珍贵文献能够永续传承。

今年就读高三的Mandy对歷史知识抱有浓厚的兴趣,她表示从讲座中获益良多,尤其是对中西方文献的保存与传承有了更为全面和深入的理解,也坚定自己未来升学时往歷史文化方向继续学习的决心。