古籍修復:守護文明根脈,傳承智慧精髓

文字_林春燕 圖片_文化局、林春燕

古籍修復,一項承載着文化傳承使命的技藝,它不僅是物質形態的修補,更是對文明根脈的守護。每一冊古籍的“復活”,都是對過往智慧的尊重與傳承,讓塵封的歷史記憶在時間的長河中重新煥發光彩。為此,澳門特別行政區政府文化局與國家圖書館(國家古籍保護中心)聯合主辦,澳門大學圖書館承辦的“澳門地區古籍修復培訓班”(下稱“培訓班”),邀請了來自中山大學的多位資深古籍修復專家授課,為澳門本地從事古籍保護與修復工作的專業人員搭建寶貴的學習交流平台,加強對古籍修復技術的專業知識。

慢工出細活

為待修復的古籍建立修復檔案是重要第一步,透過照片以及文字詳細記錄下每一頁的破損情況,再“對症下藥”。而“慢”和“細”則是修復人員必備的品質。“慢”,並非意味着效率低下,而是強調在修復過程中的耐心與專注。每一本古籍都承載着歷史的痕跡,其破損之處往往複雜多變,需要修復人員細心觀察、反覆琢磨,方能制定出最合適的修復方案。而“細”,則體現在修復的每一個細節之中。無論是漿糊的稀稠、補紙的選擇,還是壓書的力度、書眼的定位,這些看似微不足道的環節,都直接影響着古籍修復的最終效果。因此,“慢”和“細”是修復人員對技術精湛的追求,也是對文化傳承的敬畏之心。

“澳門地區古籍修復培訓班”學員展示古籍修復作品

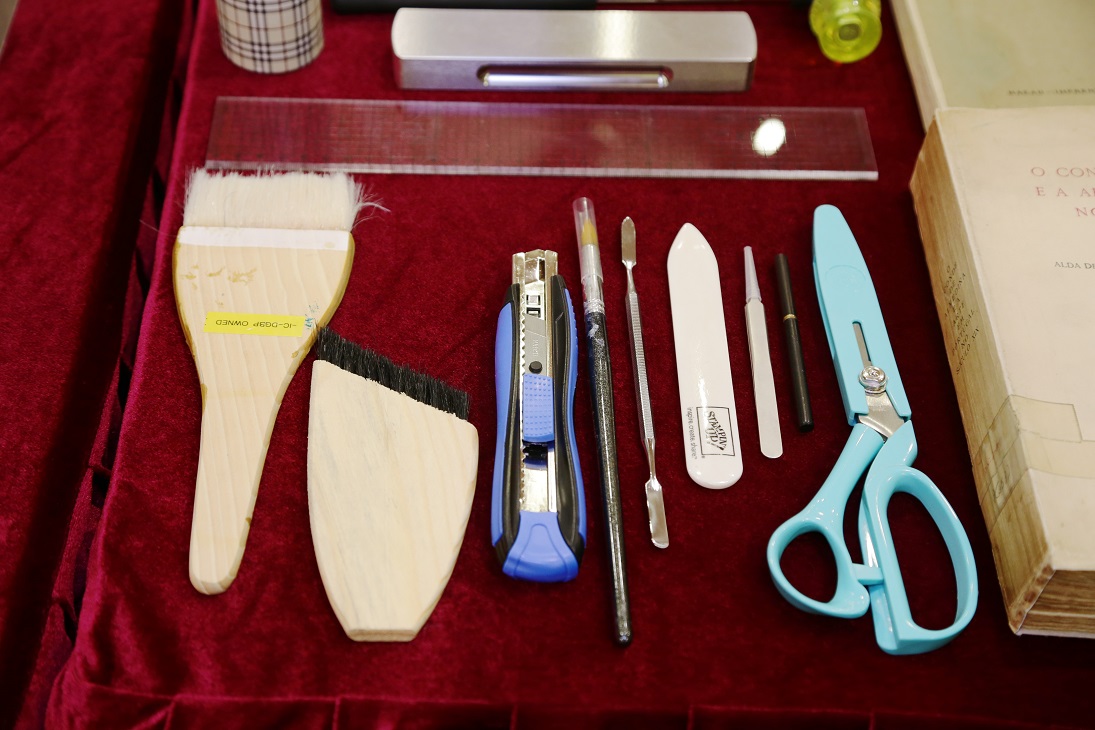

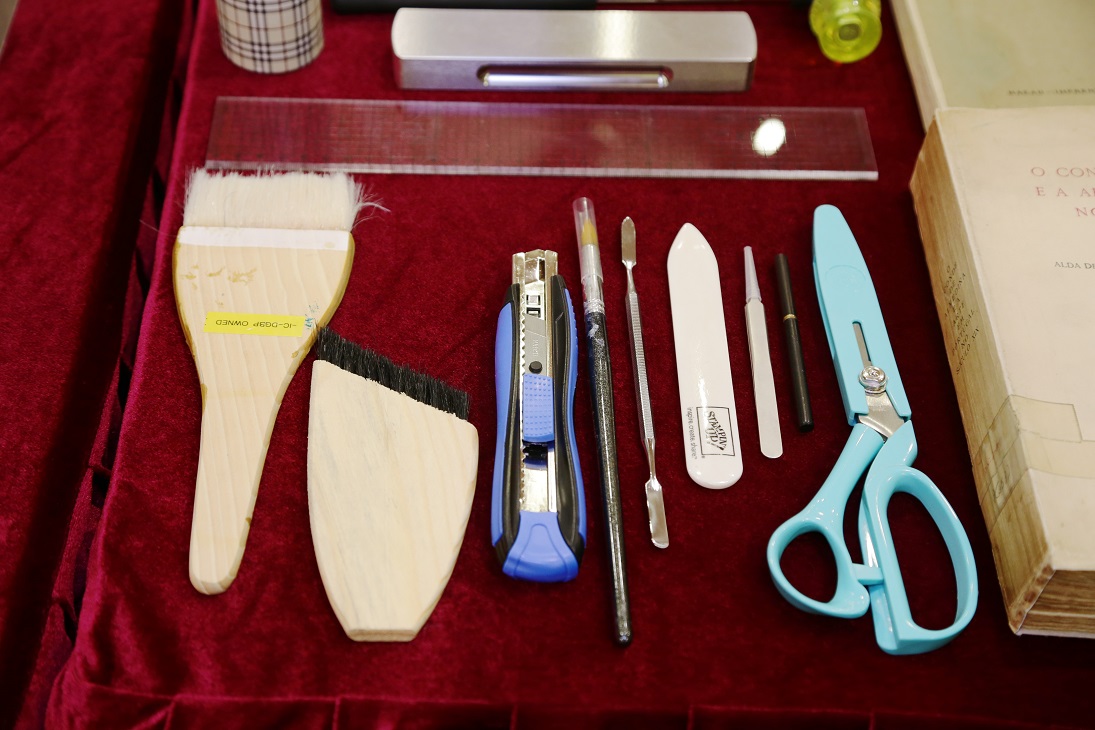

工欲善其事,必先利其器

古籍修復人員除了有專業技藝與耐性,還得借助精良的修復工具方能為古籍“回春”,毛筆、排刷、棕毛刷、針錐、啟子、裁紙刀等都是常見的修復工具。許多經驗豐富的修復人員會根據個人習慣和修復的具體需求,親手製作特色工具,以應對各種複雜的修復挑戰。如古籍修復師常用的竹啟子基本上都是自製的,竹啟子分為柄、刃、尖三部分,柄部較厚利於手握,刃部薄如刀片以利裁紙,尖部呈弧形或尖狀便於挑揭書衣。面對要修復的內容不同,修復人員製作出各種大小、厚度不一的竹啟子。此外,當遇到無法直接找到合適修補紙料時,修復人員還得親手造紙、染色做舊,力求使修補部分與古籍原貌最大程度融合。

每一本珍貴古籍都蘊含巨大的歷史文化價值,要讓古籍活得更久,修復人員需要不斷學習精進修復技術。澳門博物館館員鄭健超通過“培訓班”初次接觸古籍修復,他表示收獲眾多修復知識,明白古籍除了本身攜帶的資訊外,還有巨大的歷史文化價值。因此,“修舊如舊”是古籍修復的重要原則。另一位學員澳門大學圖書館古籍編目員宋淑芳分享,通過系統學習,讓她對於修復古籍的細緻度及敏銳度提升不少,還深刻了解古籍作為文化傳承的重要載體,修復人員的工作不只是修復書的形態,更是守護文明的根脈,讓前人的文化記憶能在新的世紀中繼續流傳下去。

古籍修復的常見工具

“澳門地區古籍修復培訓班”學員展示古籍修復作品

守護紙墨記憶

文字_林春燕 圖片_林春燕

文獻保存是確保知識傳承和文化延續的重要工作。隨着時間流逝,文獻可能會因為各種原因遭到破壞,如物理損壞、保存環境不當以及數字化過程中的挑戰。為了弘揚文獻古籍的價值以及加強市民大眾對文獻保護的意識,澳門特別行政區政府文化局公共圖書館與國家圖書館(國家古籍保護中心)聯合主辦“‘紙墨千秋事 古今共斟酌’——談文獻的生產與生存演講會”。演講會特邀國家級古籍修復技藝傳習導師林明博士主講,為大眾以及古籍文獻愛好者帶來精彩的科普分享。

歷史文獻學博士林明是現任中山大學圖書館常務副館長、中山大學信息管理學院碩士研究生導師,同時也是國家級古籍修復技藝傳習導師。

生產決定生存

中國的文獻載體由最初的甲骨、金石、青銅器銘文,發展到竹簡、絲綢,最終到紙張;西方則是經歷了從泥版、莎草紙、羊皮紙到紙張的轉變。不論是中西方,紙張的發明,都極大地促進了文獻的複製和傳播。紙張作為文獻的重要載體,它的製作過程、裝幀方式、以及書寫到紙上的墨水都影響着文獻的生存壽命。

林博士精闢地指出,“生產決定生存,先天不足,後天難以彌補”。這意味着文獻的保存狀況很大程度上取決於其生產時的質量和後續的保護措施。他舉例,中國古代傳統手工造紙製漿經過數月的反覆蒸煮和漂白,紙張纖維性質穩定,不容易受物理化學因素影響。為了防蟲蝕問題,在造紙過程加入不同的中藥材料,如魏晉時期加入黃柏,宋朝時加入花椒的汁液,明末清初時廣東地區運用鉛丹等,從紙張生產的源頭已定下了生存的穩定性。相對於古代的手工造紙,近代的機器造紙方式及造紙用木材,雖然讓造紙效率大幅提升,但質量卻比不上古代的用紙。這也解釋了為何有些近代的文獻可能比古代的更難保存的原因。

“‘紙墨千秋事 古今共斟酌’——談文獻的生產與生存演講會”深入淺出地解釋了文獻保護的重要性,吸引眾多本地文獻愛好者捧場。

數字化技術助力文獻信息傳播

在講座中也淺談了數字化技術在文獻保存與傳播領域的作用。他解釋,對於古籍文獻的保存方式並非只限於原有載體的維護,更重要的是把文獻表達的信息完整地保存下來。數字化技術正是這理念下的重要實踐手段之一,它加速了信息的流通速度,革新了文獻的利用方式。

通過數字化方式,讀者無需親臨藏有豐富古籍的圖書館,透過網路連接即可輕鬆訪問文獻資源。這種變革不僅打破了地理限制,還通過高效的檢索系統,使讀者能夠迅速定位並獲取所需資訊,提升了文獻資源的利用效率與用戶體驗。

數字化文獻如此便利,那它會令未來的文獻生產走向無紙化嗎?林博士認為紙本文獻目前無法被數字化完全取代,只要選擇合適的紙張及保存得當,紙本依舊是主要的載體,也是最方便傳閱的方式之一。同時,他表示如今電腦硬件與軟件更新換代速度快,容易導致早期使用的數字化工具過時或者面臨相容性問題,這也為數字化文獻的長期保存帶來新的挑戰。因此,儘管數字化技術在文獻資訊傳播方面展現出巨大潛力,大家仍然需要不斷探索和完善多元化的保存策略,以確保這些珍貴文獻能夠永續傳承。

今年就讀高三的Mandy對歷史知識抱有濃厚的興趣,她表示從講座中獲益良多,尤其是對中西方文獻的保存與傳承有了更為全面和深入的理解,也堅定自己未來升學時往歷史文化方向繼續學習的決心。