文字_余盈 圖片_劉志衡

在網絡科技高速發展的今日,人與人之間的距離,從小孩到大人,俱因擁有便捷的聯絡方式而愈發疏離,於是,人們開始懷念半個世紀以前的鄰里友好關係。由澳門國際研究所在2023年出版的《鏡澳兒與戲》一書,透過往日流行於整個嶺南地區的孩童玩意和遊戲的圖文記錄,再現了一位葡萄牙老兵眼裏的澳門“街坊”交流群像。

書本作者J.J Monteiro的兒子Rogério(左)和孫子Antonio(右)

書本作者J.J Monteiro(1913-1988年,下簡稱J.J)已逝世多年,本書內容節選自2010年出版的《半世紀的澳門風情》上冊第二部分第一節。去年,J.J的兒子Rogério把這部分的內容增補完整,重新協調出版並繪製插畫配圖,再加上孫子Antonio設計封面助力,以一本書籍橋接了三代人的情感。

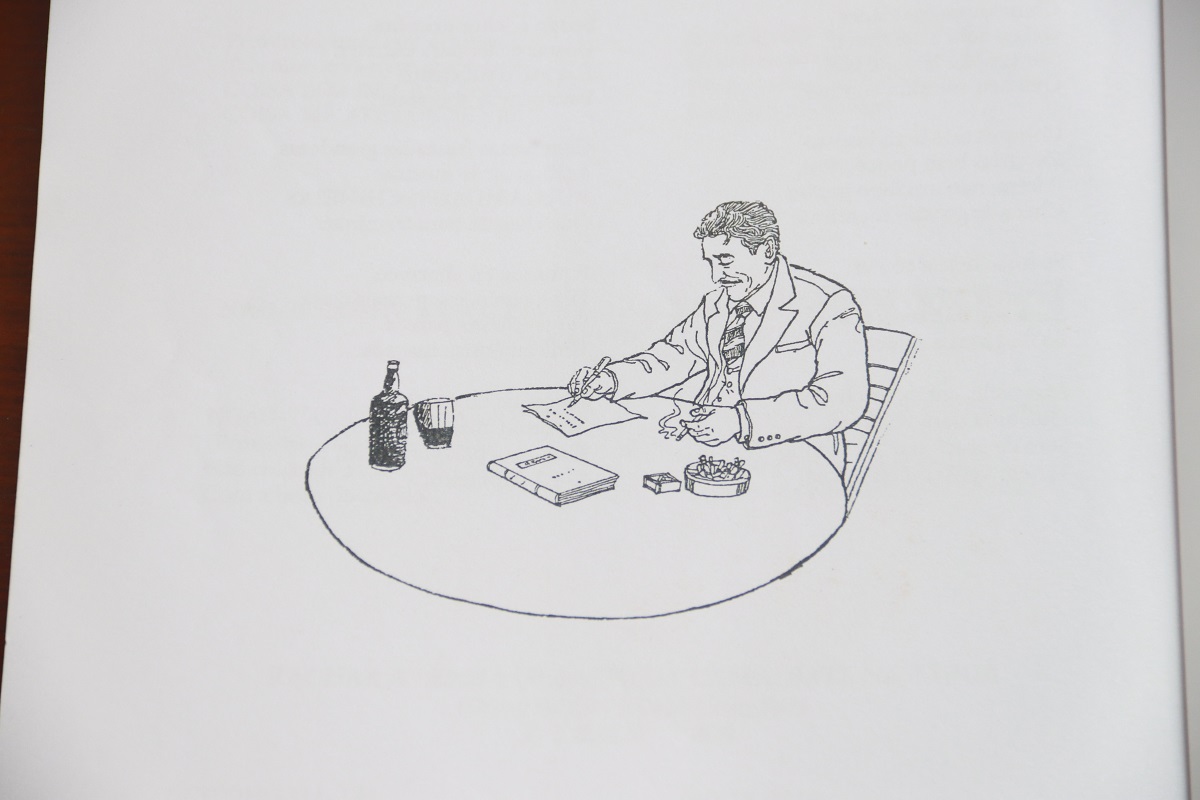

J.J在澳門的土生葡人圈子很出名,他於1937年以號兵身份前來澳門服役,是加思欄炮台兵團的一員。除本職工作外,J.J還熱愛寫詩,在澳門出版多本詩集。“父親喜歡蒐集自己的所見所聞,但凡看到有趣的點就會用語音記錄下來,然後回家整理成口語化詩歌”,Rogério笑說,“來到澳門之後,他就愛上了這片土地,周圍遊歷觀察嶺南生活,足跡遍佈現在所說的大灣區。”J.J的好奇心,在半個世紀以前已延伸到廣東各地,他會因為看到增城的掛綠荔枝,而想到為楊貴妃賦詩一首,生活情趣和豐沛思考洋溢於紙墨之間。

本土兒童的遊戲和玩意,也是J.J的觀察重點所在。在Rogério繪畫的中西結合插畫中,我們看到這個老兵遊走在澳門街頭巷尾,以早期簡陋的相機拍下孩童們玩各種遊戲的點滴。特別是風順堂區、原助學會大樓(如今位處塔石廣場的青少年展藝館)的井旁等他們兄弟姐妹經常會去的地方,當年流行的玩意無一漏網,被一一“上載”到作者的收藏寶庫中。

“我把爺爺書中描繪的突出情景,抽出來融入封面創作,這裏面有父親的插畫,也有當年的老照片,更有代表澳門的標誌性建築,它們融匯了澳門半世紀以來的變遷”。Antonio跟我們解釋封面設計的概念,“我們這一代已經很少玩這些遊戲了,更不要說現在的孩子,做這書的初衷是為了留住珍貴的回憶,讓爸爸媽媽買書回去,為孩子講童年的玩樂故事,增進兩代人的情感交流”。

廣東人的遊戲名詞,一說出來就能引起同齡人共鳴:只有粵語才能道出精髓的“伏伊人”(捉迷藏)、已被收入博物館的“公仔紙”、現在被通稱為風箏的“紙鷂”等等,在J.J的眼中是如此新奇又歡欣。他甚至為此賦詩多首,其中一首被節選到封底作結:

歡奔亂跳的孩子

在彼方捉迷藏

(不然是,“伏伊人”)

此處亦聞童真

在滑梯、在鞦韆

在蹺蹺板歡欣

《鏡澳兒與戲》製作團隊

“爺爺的很多詩用葡文朗讀皆通俗有趣,卻很難翻譯成中文,或者說一旦翻譯就會稍欠韻味”,Antonio解釋說。J.J很多作品不作中葡雙語出版是有原因的,但《鏡澳兒與戲》不同,這本口述歷史記錄性書籍,大多是對昔日兒戲和華人節慶習俗的回溯,“有賴研究會成員曹慧燕小姐的編輯和翻譯,它最終成為一本可以打破語言壁壘的親子共讀書籍”。

Rogério繪畫的父親J.J Monteiro形象,他笑說煙和酒是父親寫作的良伴

《鏡澳兒與戲》令我們看到了另一個角度的澳門,儘管昔日的生活單調又平凡,這位離鄉別井的葡萄牙人,仍可不停發現澳門可愛之處,並最終選擇在此地落地生根。讀畢此書,你不但能以文字和圖片回溯流行於上個世紀祖輩間的孩童玩意,還可以觸碰早期代表中西方文化在小城內浸潤交融的一片真心。