選繪本,是家長必須經歷的練習課。從親子KOL的推薦,到高銷量的繪本系列《小雞逛超市》等,你希望建構怎樣的親子共讀時間模樣,反映在你選的繪本上。許多家長會選一些輕鬆趣味和精緻的繪本,與孩子共度快樂時光,或者用來教導成長階段的不同技能。其實家長也可以透過繪本廣闊的題材,與孩子一起學習不同的議題與內涵,為孩子的人生建立堅實的基礎。就像樂施會出版的“世界小小公民”教育繪本系列,從糧食公義、氣候變化說到種族共融,也作了很貼地的示範。

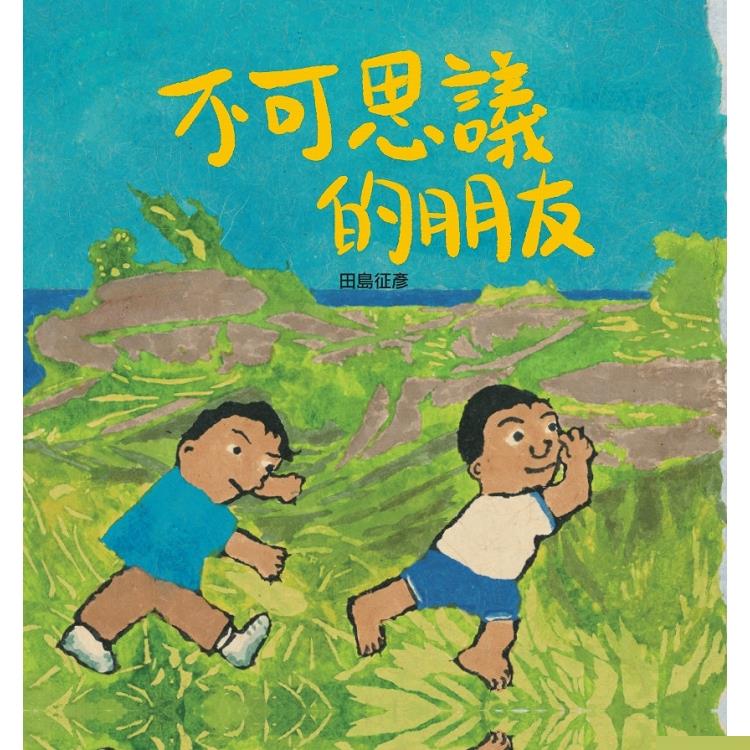

這一本《不可思議的朋友》,談的是自閉症兒童的學校經歷。有趣的是,這不是NGO主導的出版,而是由一家香港新晉的小型出版社,拿了日本原作版權翻譯出版的。繪本細心地描寫主角與一位自閉症同學的生命友誼故事,可能就是少了NGO背景的旋律,內裏沒有學術及心理醫學名詞,也沒有強調如何關注特殊學習需要處境(SEN)學童的方法,只是用了強烈卻溫情的敘事風格,把島上這對朋友的成長片段,烙印在對比豐富的色彩,角色容貌簡樸的繪畫風上。

故事描述主角太田佑介,小二起搬到小島上學,班內有一行為獨特的同學小安,其他同學都已經對他的自言自語、突然奔跑等不合群行為看得平常。因為老師的一句拜託說話:“今年你也要幫忙照顧小安哦!”,讓佑介緊張地開始接觸及接納這位不可思議的朋友。他們一起上到中學,小安也經歷了不少欺凌,佑介一直陪伴在身旁,直至在島上各自找到工作。佑介工作上遇到不順,小安卻反過來陪伴佑介,沒有很多的言語對話,只是把手靠在肩上,伴在身旁。

對於自閉症兒童的情況,故事冷靜地描述了小安的一些自言自語:“屍骨走來走去,屍骨走來走去”,正正道出自閉症兒童對重複的依賴及選詞困頓的社交活動能力;有一天小安不斷在奔跑,直至跑進大海,小安媽媽也只能跟着他跑進去,捉住他在海中一起放聲大哭,可見自閉症兒童的家庭處境及家長面對的壓力。這些情節都不是為了向你硬銷自閉症的特質,而是實實在在向你說一個揪心的自閉症兒童故事。

這繪本可不是《100層樓的家》那種歡欣的顏色色調,也不太可能有歌手為繪本創作一曲。《不可思議的朋友》好像向你呈現一種真誠、有瑕疵、不漂亮的流動圖像,卻與內容故事的苦澀及甘甜互相呼應。部分畫面表達奔跑動態或者學生間的騷動時,也有一點像水墨滲染效果,更能帶出自閉症兒童內心的不安定狀態,感染到畫面上來。

家長與孩子共讀繪本認識自閉症兒童,可能是共融教育的舉措;可是,經歷了這樣一個感人困境長出來的友情故事,家長及孩子學到的,又豈止是自閉症障礙的徵兆——而是學習了與不同背景的同輩人,如何陪伴,如何暖心,一起在小島小城攜手生活,一起面對未來障礙。