記得那年到東京愉快地購物,興致勃勃地走到代官山地鐵站,我調整好自己情緒及呼吸的密度上了車,車上的人比較多,但人和人之間都是保持著有序的距離。

這個時候,我看到一個介乎於上班族與夜店公關的男士站在面前,從頭到腳都很講究:低調華麗,其實對於代官山來說,又不算很受矚目那種,卻引起我的注意。當有座位的時候他用一種不緩不慢的速度坐下,然後從黑得發亮的硬皮包裡,掏出一張愛馬仕橙配咖啡卡其色的小毯子鋪在黑色精燙過的西褲上,然後把皮包放了上去,整個動作無論速度跟動作都恰到好處,又沒有打擾到別人。我想,就如一個鋼琴手一般,需要經過長期的鍛煉,才會有如此嫺熟自然的動作吧!但這對於日本代官山來說,就如內地城鎮人們圍爐吃大排檔一樣的平常。

我想,松浦彌太郎(MatsuuraYataro)先生正是這樣的東京雅皮士代表人物,看他的簡歷可觀一二:1965年出生於東京,現任《生活手帖》(暮しの手帖)總編輯,同時也是書商、作家。著有《最糟也最棒的書店》、《不能不去愛的兩件事》、《100個基本》、《自在的旅行》、“生活中的巧思與發現筆記”三部曲等作品。他主要的工作就是學習如何認真地去生活,然後怎樣優雅體面地死去,大家一周都只有七天時間,如何選擇適合的生活方式、購物頻率、乃至一個合適的伴侶……這都是日本中產階級知識份子的潮流議題。

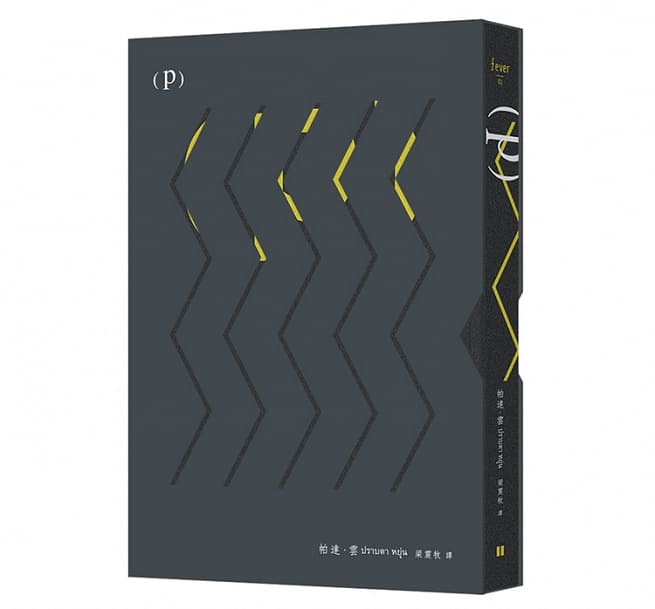

身為日本“婦女新知”《生活手帖》主編的他之前幾乎沒有正經幹過工作,每天都想著怎樣努力優雅地生活。這樣的人生,讓他活成一本活體生活品味指南,這本《日日100》在很多年前基本是我的床頭書,先生介紹他極為鍾愛的生活愛物,從一個橡皮筋或奶紮糖,到和他同年份出產的保時捷911、老勞力士手錶等,選擇它們,就是一種絲毫不能妥協的生活狀態。

過去,把這本書放在床頭邊,隨便翻一頁就能感受到那種細膩光滑柔軟的生活感覺,然後就鞭策自己,要繼續努力奮鬥及不妥協地過生活,它是我好好生活的一個動力,再後來,又購下《日日100》的續集,同樣精彩,在書中又了解到更多有品質的小眾品牌,它的書本就如暢銷電影系列,正是因為銷量大佳,才會不停出續集。

近年我也從事有品位的“買買買”工作,買很容易,但學會如何選擇,在購買的行為後享受樂趣卻是有很大的學問,最近我有一個做雜誌的朋友去日本採訪松浦彌太郎先生,我想他這麼講究,和他一起生活工作相處,想必要小心翼翼精神緊張了……換一種思維,一個人要買過千件物件,全都是被公眾認為饒有品質已經很難,還能在購買後產出如此多的小故事和感觸,又再從中嚴謹地整理出100件,真是萬裡無一的。透過這本書,能很好地瞭解他的思維方式,配以很文藝且不太商業化的拍攝及微小說式介紹,看得賞心悅目。猜想其所花的時間和精力,沒有真正的熱愛也是做不到的,正如書中所說:

一百件物品,有一百個日子。

一百個日子,蘊藏一百種美好。