文字_余盈

圖片_李佩禎

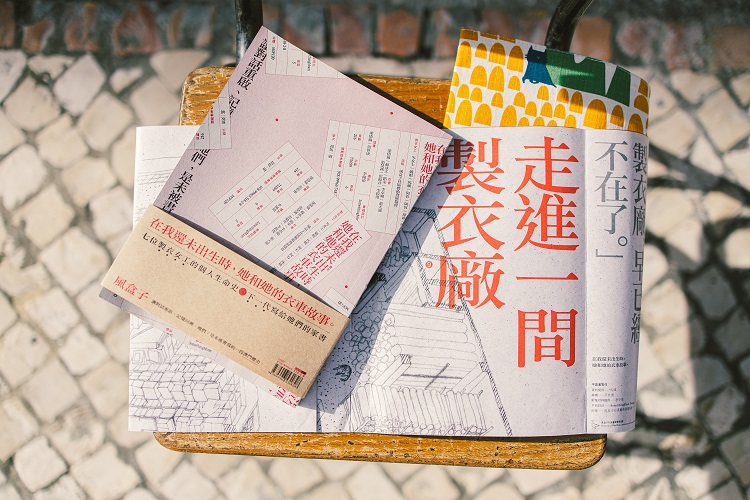

活躍在澳門劇場界的李銳俊(阿 J),已經是第二次當“作者說”的主角了,繼上回出版《微光》廣獲好評後,今年她主理的“風盒子社區藝術發展協會”又再推出一本劇場延伸性的,以人物訪談個案為主題的書籍《在我還未出生時,她和她的衣車故事》。有劇場表演作鋪墊,這一本被她稱為挑戰書寫另類“澳門口述歷史”的書本,再次突破了澳門出版的一些瓶頸。

從劇場到書籍

阿J主編的書籍,都會把聚光燈打在各種小人物身上,這次她瞄準的行業,正是曾經在澳門“稱王”的製衣業。有趣的是,阿J本人和製衣行業並無任何淵源,在她2017年決定啟動這個計劃的時候,意外發現身邊不少朋友的上一輩都是從事製衣的。她創作的同主題紀錄劇場《離下班還早—車衣記》在2019年公演後,留下來交流的多是車衣女工的下一代,他們專門帶上父母前來看劇,回溯當年“打工人”的酸甜苦辣,這一幕深深觸動了阿J。

於是,她想到了透過下一代的手書寫上一代故事的傳承模式,“舉個例子,本書其中一位作者梁倩瑜Sandy,她的媽媽岑女士就是很典型的製衣女工,曾榮獲十年工作金牌,Sandy為她媽媽的工作生涯譜寫了八首小詩,再加上自己畫的插畫,構成這本書其中一個延伸閱讀”,阿J表示,書本創作不是終點,反而是一個起點,未來這個系列會繼續,可能是系列叢書,也可能是紀錄片,或者是劇場,沒有硬性限制。

突破“口述歷史”瓶頸

七個女工的故事,透過下一代的筆觸活靈活現於紙上,圖文並茂,故事一點都不生澀單調,和我們看過的一些傳統口述歷史書本有很大的不同。“我們不想做那種大家已知的口述歷史書,但是又不得其法,幸好有朋友介紹了兩位來自台灣,曾出版過多本口述歷史書的作家專門前來澳門,為我們的作者上了密集課程,所以後來的寫作和調研工作,就開展得更為順暢了”。

除了書寫的難度,另一個眾所周知的困難,就是突如其來的疫情,在啟動這本書的項目不久便爆發,採訪工作一度因此而暫停,從一月到九月,阿J說進度條比她想象的慢了一截。幸好疫情後復工速度理想,花了八個月時間,這一冊橋接兩代人的書就此誕生了。“很多下一代都跟我說,如果不是親手寫上一代的故事,可能都從來沒想到會這麼坐下來和上一輩溝通,也沒有想過去了解她們以前的生活”,這也是她創作書本的一種動力,除了閱讀者本身,創作者也因為書本創作而獲得能量。同時,書本出版後,會產生漣漪效應,一直吸引有興趣參與的人進入軌道,“這一本書的被訪者都非常正能量,她們都很懷念,很滿意過去的那種女工生涯。但下一本,我想發掘更多不一樣的視覺,可能是這個行業的一些缺口和不足,有點批判意義的”,不滿足現狀的阿J補充說,在她看來,每一次書本創作都是自我突破的一次進程。